ARMAS IBÉRICAS PROCEDENTES DE LA NECRÓPOLIS BASTETANO-TURDETANA DE LOS VILLARONES (FUENTE-TÓJAR, CÓRDOBA) CONSERVADAS EN SU MUSEO HISTÓRICO MUNICIPAL

(Fernando

Leiva Briones, Cronista Oficial de Fuente-Tójar)

Nuestro trabajo comprende una serie de armamento conservado en el Museo Histórico Municipal de Fuente-Tójar (lám. 1). Consiste en el estudio de diferentes piezas, que si bien no son todos los elementos que compondrían la panoplia ibérica en su totalidad (lám. 2), son una buena muestra de la misma. Proceden de la necrópolis ibero-turdetana, mejor ibero-bastetana, de Los Villarones, o Torviscales (lám. 3). Aparecieron por diversas causas y en diferentes momentos y formaron en su día parte del equipo del guerrero ibérico (vid. lám. 2). Son piezas que, como pensamos, gozan de las mismas características que las de la vecina Almedinilla, es decir, reflejan escasa o ninguna influencia meseteña como hasta hace poco se admitía (1).

Lam.1Vista parcial de la vitrina número 7: Armas Ibéricas

Las primeras noticias acerca de la aparición de armas en Fuente-Tójar

datan de 1867: El 13 de abril, D. Luís Maraver y D. Mariano López Sánchez se

personan en la villa con el fin de

conocer in situ el lugar exacto en

donde (según tienen conocimiento por el cura de la localidad, don Juan de Dios

Leiva, y

doña María de la Sierra Arroyo, maestra en el mismo pueblo) aparecen

bastantes objetos antiguos,

muchos de los cuales ya habían sido enviados a Córdoba y examinados por

aquellos mismos señores. Durante el mismo día 13

y los dos siguientes (14 y 15) trabajan

en la necrópolis

de La

Cabezuela (lám. 4) obteniendo, entre otros materiales, una hoja de arma, culter

venatorius, dos hierros de lanza y

un hierro incompleto con apariencia de signo militar hallados, todos,

fuera de las urnas cinerarias; sin

embargo, el Sr. Maraver, jefe de los expedicionarios, no publica las memorias

(2), posiblemente no supo encuadrar culturalmente los materiales que tenía

entre manos. Transcurrirá más de un siglo cuando, ya en 1983, otros

investigadores -doña Ana Mª Vicent y don Alejandro Marcos- traigan de nuevo a

colación la presencia de armas ibéricas

en solar tojeño: “En alguna tumba [dicen] se han descubierto restos de

falcatas (o sea de una especie de sable de hoja curva) y de puntas de lanza,

todo ello en hierro” (3). A dichos estudiosos les seguirán otros (Vaquerizo,

Quesada y el autor de estas líneas) que tratan tanto del armamento ibérico

como de diferentes útiles de hierro pertenecientes a la II Edad del Hierro

Peninsular (4).

Hasta

aquí lo que la bibliografía nos muestra al respecto; sin embargo, lo que

posiblemente nunca sepamos es si en los lotes de piezas que el Cura y la Maestra

enviaron a Córdoba para la creación del Museo Arqueológico Provincial

figuraba algún tipo de armas, y en el caso de ser así, ¿qué ocurrió con

ellas?... En este último Museo están registrados, entre otros materiales,

varias puntas de lanza (desde la número

armasibericas.jpg)

Aparte

de lo expuesto, paisanos nuestros nos contaron que años anteriores a la Guerra

Civil (1936-39), e incluso después, muchos agricultores tojeños regalaron

“espadas y otros objetos” de Fuente-Tójar al Presidente de la Segunda República

don Niceto Alcalá Zamora, a sus familiares y a otros señores de Priego, Baena,

Espejo…, materiales de los que desconocemos su paradero. Otro tanto nos ocurre

con los que vieron la luz debido a los expolios y que fueron vendidos hallándose

hoy repartidos en diversos lugares de España (6).

Los

objetos que hoy tratamos desempeñaron una muy variada función: Unos se usaron

simplemente en labores cotidianas y otros fueron manejados por el guerrero

bastetano en su doble vertiente, como armas ofensivas y defensivas, caso de los

escudos. En cuanto a las armas ofensivas, traemos tres tipos: las que poseyeron

asta de madera (picas, lanzas, pilum y

jabalinas), las que carecieron de ese elemento (soliferreum) y las propiamente empuñadas (falcata y cuchillo). Las

primeras y segundas pudieron emplearse indistintamente en el combate cuerpo a

cuerpo o como armas arrojadizas, sobre todo la jabalina y el soliferreum;

mientras las últimas sólo en el combate cuerpo a cuerpo. Las astas de madera,

debido a su morfología y al rito de incineración practicado en el Mundo Ibérico,

no nos han llegado.

La

lanza se componía de punta o moharra, asta de madera y de un extremo (regatón

o contera). Moharras y regatones eran de hierro forjado y se fijaban al astil

mediante un tubo o cubo de enmangue que podía ser cilíndrico o cónico. La

longitud total de una lanza (punta, astil y regatón) oscilaba entre los 175 y

los

Durante

siglos VI-V se emplearon lanzas muy largas (más de

El

regatón era la pieza cónica que se colocaba en el extremo opuesto a la punta y

se sujetaba al asta con uno o dos clavos que lo atravesaban por unos orificios

hechos ex profeso, perforaciones y

puntillas que también estaban presentes en las lanzas, picas y jabalinas. Solía

tener un diámetro de

El

pilum, la jabalina y el soliferreum

están dentro de las consideradas armas arrojadizas. Los pila

medían entre los

La

jabalina es menor que la de la lanza, de hoja estrecha y con aletas. Su asta

llevaba adosada una fina correa (amentum)

para facilitar su lanzamiento proyectándola más lejos.

El

soliferreum es la tercera arma

arrojadiza que recogemos, y la primera en cuanto a su importancia por el poder

de penetración que poseía. Durante los siglos IV-III fue el arma ibérica por

antonomasia. Es de una sola pieza y está fabricado enteramente en hierro

forjado. Los soliferrea varían entre

los

La

falcata deriva de la machaira. Sus orígenes

hay que buscarlos ya en el Mundo Griego, ya en los Balcanes o en Italia. Llega

–la machaira- a la Península Ibérica

entre fines del s. VI y comienzos del V a. C. Aquí se

transformará en la verdadera falcata: un arma de hoja más corta, curva,

cortante y más punzante que su prototipo. Desde unos probables “talleres

artesanales”, situados en el Sur de Córdoba y Norte de Granada se distribuye,

entre otras zonas, por toda la Bastetania, siendo muy común encontrar este tipo

de armas en las necrópolis en el s. IV a. C. A lo largo del s. V a. C. o

comienzos del IV, desde cualquiera de los talleres de origen, si es que no se

fabricaron en la propia Iliturgicola

(9), llegaron estos “sables curvados” a este oppidum comercializándose en todo su interland. Aquellas primeras

falcatas conocidas poseían empuñaduras decoradas en forma de “cabeza de ave

o de caballo”, con sus guardas de cadenilla o de barras macizas, sus hojas

acanaladas y sus damasquinados con diferentes motivos. Un ejemplo es la

combinación dientes de lobo y hojas de hiedra – inmortalidad por el carácter

de lo perenne de la hoja de esta planta- aparecido en una falcata de Fuente-Tójar,

infra.

La

hoja de la falcata se compone de tres láminas soldadas por martilleo en

caliente. Iba suspendida del cinto o del tahalí y estaba protegida por una

vaina de materia orgánica (madera, piel o esparto) e incluso metálica, aunque

esto es menos probable. La funda se completaba con pasadores metálicos permitiéndole

llevar un cuchillo afalcatado adicional. Estos cuchillos, de amplia cronología,

siempre fueron considerados como armas de prestigio. Desde el s. V a. C. y,

sobre todo, en el siglo posterior forman parte de la panoplia del guerrero ibérico

siendo armas inseparables de las falcatas, a cuyas fundas se adhieren.

La

caetra.- Es el escudo propio del

guerrero ibérico. Consistía en un cuerpo redondo de materia orgánica (madera,

cuero o madera y cuero) que se manejaba agarrándolo por la empuñadura

(asidero, agarradero, abrazadera o manilla), que era normalmente de una lámina

tubular con aletas más o menos planas de hierro forjado y que se fijaba al alma

mediante clavos. En tiempo de marcha se porteaba sujeto por una correa (telamon)

que pasaba por unas anillas situadas en las aletas.

LAS

ARMAS:

Nota:

Los materiales de un conjunto cerrado se presentan unos tras otros. Para su

estudio y comentario hemos seguido en todo momento la bibliografía adjunta, infra.

LANZAS

Y/O PICAS:

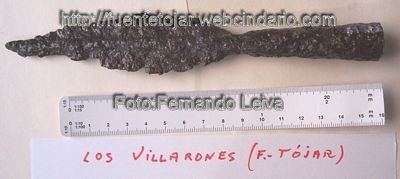

Lam. 5

Pica (tipo “hoja de laurel”) (nº. inv. 523-V,

lám. 5).- Material: hierro. Restaurada en 2000 (10), al igual que el resto del

material metálico del conjunto aparecido en agosto de 1977. Cubo (mejor que

tubo, porque las supuestas bases tienen circunferencias desiguales) tronco-cónico.

A

Esta

pieza apareció el 16 agosto de 1977 en la pared de un hoyo abierto para plantar

un olivo. Durante ese día y el siguiente Consuelo Fernández Nistal y el autor

de este trabajo recuperamos del loculus

el siguiente material: en cerámica, 6 platos o tapaderas de urnas, 7 urnas u

ollas y 2 copas o “lamparillas”. En metal, como adornos o complementos de

caballo: una mosquitera, o pinzas de depilar (nos inclinamos por la primera

denominación) en cobre o bronce; una campanilla en bronce, diferentes elementos

de bocado de caballo en hierro, las hojas (por separado) de unas mismas tijeras

de hierro de esquilar y la pica descrita, punta que pensamos que formara parte,

en vista del resto del material recopilado, del utillaje de un personaje

dedicado a la ganadería caprina o, lo más probable, ovina. Dentro de las urnas

se habían depositado los huesos calcinados del difunto, uno de esos huesos

llevaba soldado un fragmento de hierro ¿punta de flecha? Esta tumba fue

inventariada como número 1, por ser

la primera que recuperamos. Se muestra en el Museo Histórico Municipal de

Fuente-Tójar (lám. 6) con todo su ajuar y disposición tal como pareció en el

enterramiento (11). Cronología: s. IV a. C.

Lam. 6

Punta de lanza

(nº. inv. 536-V, lám. 7, abajo).- Material:

hierro. Restaurada, al igual que el resto del material metálico del conjunto,

en 2000. Cubo tronco-cónico muy pronunciado. A

La

moharra apareció (28-8-1977) junto al regatón que describiremos a continuación

(lám. 7, arriba) y al siguiente material cerámico: un lacrimatorio o ungüentario,

una copa o lucerna, siete urnas, siete tapaderas o platos y un collar de pasta

de vidrio, adorno que es clave para fijar la cronología (siglos V a comienzos

del IV a. C) del conjunto de esta tumba núm.

2. Es posible que parte del ajuar de este enterramiento se perdiera en los

montones de tierra extraídos cuando una máquina removió el terreno el otoño

anterior y se hizo el hoyo para plantar un olivo, labores que motivaron que casi

todo el material apareciera revuelto en su loculus (lám. 8) que, pese a como se disponía, calculamos que pudo

ocupar paralelepípedo de unos

Regatón de lanza

(nº inv. 537-V, lám. 7, arriba).- Material: hierro. Restaurado en 2000. Es cónico

hasta los

Lam. 7

Punta de lanza de hoja estrecha y larga

(nº inv. 547-V, lám. 9, arriba).- Material: hierro. Restaurada en 2000.

Pensamos que se concibió para ser empuñada y no como arma arrojadiza.

La

superficie de esta estilizada moharra presenta en casi toda su superficie

numerosas protuberancias, irregulares unas y globulares otras. A los

Esta

moharra apareció en Los Villarones el

13 de septiembre de 1984, fecha en que fue incautada por la Guardia Civil de la

Comandancia de Fuente-Tójar, lo mismo que diverso material cerámico y metálico:

la punta de lanza descrita, otra punta (548-V), un regatón (549-V), un cuchillo

afalcatado (dos trozos, 550-V), dos pedazos de cuchillo o de hoz, varios

fragmentos muy oxidados y deteriorados, un aro pequeño (nº inv. 552-V), un

mango (nº inv. 553-V), una abrazadera de falcata (554-V), una falcata (555-V),

una fíbula y dos monedas ibéricas. No sabemos si el material relacionado

perteneció a un solo enterramiento o a varios (12). Asignamos al conjunto una

cronología del s. IV, a. C.

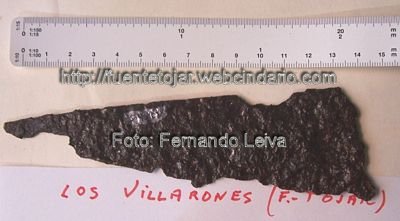

Punta de lanza

(nº inv. 548- V, lám. 9, abajo).- Material: hierro. Restaurada en 2000. La

moharra se halla incompleta desde los

A

La

parte conservada tiene una long. total de

Lam. 8

Regatón

de lanza, ¿pilum

corto? (nº inv. 549-V, lám.

10).

Material:

hierro. Restaurado en 2000 (lám. 10, antes y después de la restauración). La

pieza presenta un perfil cónico en su totalidad. Tiene pérdida de la base. La

superficie presenta unos abultamientos irregulares ocasionados por orín antes

de su restauración. Hasta los

Lam. 9 Lam. 10

Cuchillo afalcatado curvo

(nº inv. 550-V, lám. 11).- Material: hierro. Restaurado en 2000.

Se

compone de empuñadura rectangular -en la que se conservan los pasadores para la

sujeción de las perdidas cachas de hueso o madera- y hoja, que originariamente

debió tener más de

Aro de abrazadera de falcata

(nº inv. 552-V, lám

Lam. 12 Lam. 13

Asa de caetra

(nº inv. 553-V, lám. 13). Material: hierro. Restaurada en 2000. Fragmento de

manilla de caetra con aleta (¿en

forma de trébol?) en un extremo y ranura longitudinal en la zona ventral.

Se

trata de un tubo cilíndrico hueco (de

Abrazadera de falcata

(nº inv. 554-V, lám 12). Material: hierro. Restaurado en 2000. Se halla

incompleta, ya que tiene perdidos el codo superior, el ángulo en donde encajaría

la anilla de suspensión (552-V) y el resalte en que se alojaría posiblemente

el cuchillo afalcatado 550-V. Junto al aro (nº inv. 552-V) formaría el

complemento de la abrazadera por donde se deslizaría la falcata que presentamos

a continuación. Mide

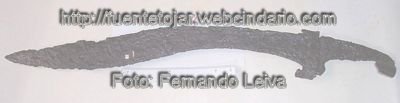

Falcata 1

(nº inv. 555-V, lám. 14). Material: hierro. Restaurada en agosto de 1994 (13).

Está completa a excepción del extremo del arco de la empuñadura a

consecuencia del mal trato recibido por parte de los expoliadores, pero por lo

que nos ha llegado probablemente tendría forma de cabeza de caballo. A pesar de

su restauración, la superficie en la totalidad del arma se presenta irregular

debido a la herrumbre que presentaba cuando apareció. La hoja es de sección

triangular y en ella se observan dos acanaladuras paralelas entre sí (separadas

unos 0’8 cm) que siguen la curva del dorso y que al parecer arrancan de la

base de la hoja. Mediante dos remaches, las dos placas de refuerzo de las

guardas tiene sujetas a la hoja, placas que miden

Lam. 14 Lam. 15 Lam. 16

Soliferreum

(nº inv. 592-V, lám. 15). Material: hierro. Restaurado en 2000.

Se

trata de una varilla alargada conseguida por martilleo. La parte que nos ha

llegado mide

Fragmentos

de soliferrum

(nºs. inv. 593-V y 594-V, lám. 17). Medidas: 19 y 13’5 cm, respectivamente.

Tienen una sección semejante al soliferreum

anterior. Ambas varillas se encuentran arqueadas. Posiblemente pertenezcan al

arma descrita supra, ya que el donante

es el mismo y las circunstancias del hallazgo también. Los fragmentos fueron

restaurados en el 2000.

Lam. 17 Lam. 18

Lam. 19

Hoja plana ¿de puñal?

(nº inv. 596-V, lám. 18). Material: hierro. Restaurado en 2000.

Se

trata de un fragmento de hoja triangular, plana y delgada presumiblemente de puñal.

La base es irregular por fractura y los lados oblicuos son rectos. Tiene perdida

la zona basal, parte del filo cerca de la punta y un tramo (de

Extremidad de asa (pala o aleta) de escudo

(nº inv. 597-V, lám. 20). Material: hierro. Restaurada en 2000.

Consiste

en una placa cóncavo-convexa con una longitud total de

Lam. 20 Lam. 21

Extremidad de asa (pala o aleta) de escudo

(nº inv. 598-V). Material: hierro. Restaurada en 2000.

Esta

pieza, semejante a la anterior, es asimismo bitrapezoidal. En este caso, la

parte conservada del trapecio menor es más esbelta que aquélla y las lañas se

disponen en zonas diferentes. Tiene igualmente una long. máx. de

Falcata 2

(nº inv. 599-V, lám. 22). Material: hierro. Restaurada en 1994.

El

arma se halla incompleta por faltarle el extremo distal, las láminas externas y

la mayor parte del filo en la zona ventral. Muestra un aspecto rectangular y una

sección triangular. Presenta rugosidades en las superficies de la hoja, dos

golpes en el dorso y no tiene definida la empuñadura siendo, por tanto, difícil

de reconocer si acababa en cabeza de caballo (por la que nos inclinamos), de ave

o cualquier otro motivo. En la hoja se distingue una acanaladura que, arrancando

en la base, va paralela al dorso (a

Lam.22 Lam.23

Punta de lanza de hoja foliácea

(nº inv. 600-V, lám. 24).- Material: hierro. Presenta una sección romboidal.

Falta por pérdida reciente la mayor parte del cubo del que sólo se conservan

Lam.24

Asa de escudo (caetra) (nº inv. 601-V, lám. 25). Material: hierro.

Restaurada en 2000.

Es

un tubo hueco de

Lam.25

Cubo de lanza

(nº inv. 637-V, lám.

Se

trata de un fragmento de un cubo cónico de una lanza. Mide

Lam.26

Soliferreum (nº inv. 638-V, lám. 27): De los siete

fragmentos férreos que aparecieron en aquella ocasión (supra), tratamos sólo de cuatro por ser los más significativos

debido a su tamaño, el resto miden menos de

Lam.27 Lam.28

Punta de lanza (nº inv. 795-V, lám. 28). Material: hierro. Apareció en 1982 al N-O de la necrópolis de Los Villarones (o Torviscales).

Lam.29 Lam.30

Según

sus descubridores (Francisco Ruiz González, José Antonio Ruiz Matas y Rafael

Ruiz Matas), se hallaba en un arroyuelo formado a raíz de las fuertes lluvias

caídas ese año en el camino que va al cortijo de “Los Cortijeros”, situado

en la necrópolis.

La

parte conservada de la moharra tiene una long. total de

Tiene

pérdidas en el cubo, en la punta y en el filo de las hojas. No se aprecia

anillo de fijación, pero posiblemente sí capuchón en el interior del cubo.

Posee línea de sutura cerrada por martilleo y orificio del pasador para la

fijación al astil a

Falcata 3

(nº inv. 1.183-V, láminas 29 y

El

arma está completa con hoja de sección triangular. Está intencionadamente

doblaba en codo (o matada) por la mitad siguiendo el rito ibérico de la muerte.

Conservaba la pátina azulada oscura original casi en su totalidad, pátina que

sigue manteniendo aún después de su restauración. Como el resto de sus

aditamentos estaban separados, por lo que pensamos que no debió haber sufrido

la acción del fuego.

Medidas:

Longitud máxima

El

extremo distal acaba en una aguzada punta, mientras el proximal o pomo lo hace

en una figura de cabeza de caballo, miembro que estaba desprendido por la zona

de la cerviz, concretamente a la altura del segundo remache contado a partir de

las placas de refuerzo de la guarda, por lo que cuando se recuperó se le asignó

a este trozo el nº inv. 1.184-V. La guarda basal no revela damasquinado. La

empuñadura, abierta, contó con cuatro remaches o pasadores; faltan las cachas

que serían de madera o de cualquier otro material orgánico; las placas de

refuerzo son lisas, cada una mide

Placa de refuerzo de la guarda

(nº inv. 1.183-V, a, lám.

Pertenece

a la falcata nº inv. 1183-V. Apareció desprendida del arma el día del

hallazgo. Conserva su pátina original azulado-negruzca en la cara externa,

mientras que la interna aparece con una soldadura circular metálica y con

rugosidades debido a la pérdida de parte de la superficie ocasionado por orín.

Al igual que ocurre en su compañera, no se le observa damasquinados.

Lam.31

Abrazadera de falcata

(nº inv. 1.183-V, b., lám. 32, arriba, a la izquierda). Material: hierro.

Restaurado en 2000.

Se

halla completa y conserva en su mayor parte la superficie y pátina originales,

con la excepción de la zona baja del resalte para alojar el cuchillo afalcatado

u otro instrumento aguzado y cortante. Un extremo de la cinta metálica de la

abrazadera se fija, una vez que adquiere su forma característica, al otro

extremo mediante un pasador metálico de sección circular, de

Esta

abrazadera había sido depositada en la tumba fuera de la falcata (lám. 30), lo

mismo ocurrió con la/s embocadura/s siguiente/s.

Embocaduras de vainas.

Los cinco fragmentos recogidos (láminas 31 y

Tres

de estos fragmentos conservaban la pátina original en un 90% de su superpies de

las chapas, un pasador circular fragmentado por la mitad que servía de unión a

las cintas y tres hombros rectos en las placas de la embocadura, placas de sección

rectangular de

Punta de lanza, Jabalina (nº inventario 1.185-V, lám. 33). Material: hierro. Restaurada en 1994.

Lanza

de hoja estrecha y esbelta con filos rectos casi paralelos. Carece de anillo de

fijación y de capuchón o soldadura de cobre en el interior del cubo. La punta

está atrofiada por pérdida parcial. Long. máx. conservada

Esta

punta originariamente se hallaba en el enterramiento siguiendo una orientación

E-O. El cubo se encontraba bajo una de las vasijas, la nº inv. 1.180-V, del

ajuar funerario, mientras el tercio superior de la hoja lo hacía sobre el codo

de la falcata anterior (lám. 30).

Falcata 4 (nº inv. 1.556-V, láminas. 34 y 35): Arma completa de sección triangular, color férrico con irisaciones doradas en bastantes zonas de las hojas. Tiene el enmangue abierto con mango restaurado por don Antonio Sánchez Sicilia en la década de 1970. La halló don José González Madrid a escasos metros de su casa (Cortijo de “Los Cortijeros”, necrópolis de Los Villarones) a fines de los años 60 del siglo pasado. En el mismo lugar apareció una urna cineraria, nº inv. 501-V (lám. 36), conteniendo huesos y otras piezas, entre las que figuran dos fíbulas anulares hispánicas, números inv. 1.352- V y 1.353-V (lám. 37). El vaso lo donó el Sr. González en 1973 al incipiente Museo de Fuente-Tójar, mientras que las fíbulas, que las había regalado al Sr. Sánchez Sicilia, las entregó éste en julio de 1990 y la falcata lo hizo su viuda, doña María Madrid Calvo, en 1999.

Lam.34

Lam.35

Según

don Antonio, “la espada” estaba doblada cuando la sacaron y él “la

enderezó”. No sabemos qué método utilizaría ni con qué productos la trató

para quitarle las concreciones terrosas que tuviese y para que se conservase en

el buen estado en que se encuentra. Fue él quien le agregó la empuñadura de

madera que tiene actualmente. Los deterioros que se observan (golpes en el

dorso) son los que le ocasionaron voluntariamente quienes la depositaron en el

enterramiento hace más de 2.300 años, y las señales de martilleo las realizó

Sánchez Sicilia con el fin de enderezarla. Hay, sin embargo, pérdida en el

extremo del gavilán inferior de la guarda derecha, en el filo de la hoja (entre

los

El

extremo distal acaba en una aguzada punta. A

Dos

acanaladuras, que siempre van paralelas al dorso, arrancan debajo de la guarda

separadas

Medidas:

long. máx.

Proponemos

para este conjunto la denominación tumba

nº 6. Cronología: s. IV a. C.

CONCLUSIONES

A

lo largo de las líneas antecedentes, hemos prendido, sobre todo, presentar una

muestra de la panoplia armamentística ibérica expuesta en el Museo Histórico

Municipal de Fuente-Tójar, armamento que, debido a la proximidad, morfología y

tipos de armas está más en consonancia con el Mundo Bastetano que con el

Turdetano. La mayoría de las piezas y circunstancias de los hallazgos han

permanecido inéditas hasta este momento.

Volviendo

al comienzo del trabajo, nos reiteramos en el planteamiento de “lo que

posiblemente nunca sepamos es si en los lotes de piezas que el Cura y la Maestra

enviaron a Córdoba para la creación del Museo Arqueológico Provincial

figuraba algún tipo de armas, y en el caso de ser así, ¿qué ocurrió con

ellas?... En este último Museo están registrados, entre otros materiales,

varias puntas de lanza (desde la número

Sea

como fuese, lo cierto es que la Protohistoria de Almedinilla y la de Fuente-Tójar

están íntimamente ligadas… Cada día que pasa estamos más convencidos.

NOTAS

PIE DE PÁGINA

1.

Cfr.

FERNANDO QUESADA SANZ (1992): “Notas sobre el armamento ibérico de

Almedinilla”. En Anales de Arqueología

Cordobesa, nº 3, pág. 113.

2.

VICENT

ZARAGOZA, A. Mª (1984-85): “Expedición

a Fuente-Tójar (Córdoba) por L. Maraver”. En Corduba

Archaeologica, 15, pp. 36-39.

3.

MARCOS POUS, A. y VICENT ZARAGOZA,

A. Mª. (1983): “La necrópolis ibero turdetana de Los Torviscales, Fuente-Tójar”.

En Novedades de Arqueología Cordobesa.

Exposición Bellas Artes’83, pp. 11-22. Córdoba.

4.

Vid: VAQUERIZO GIL, D. (1986a):

“Ajuar de una tumba indígena, procedente de la tumba de los Villalones, en

Fuente Tójar (Córdoba). En Arqueología

Espacial, 9, pp. 349-367, Teruel. Ídem. (1986b): “La muerte en el mundo

ibérico cordobés: La necrópolis de Los Torviscales”, Rvta. de Arqueología

63, pp. 41-49. Ídem. (1986c): “Pinza de depilar en la Necrópolis Ibérica

de Los Torviscales”, Rvta. de Arqueología 66, pág. 62. VAQUERIZO, D.,

MURILLO, J. F. y QUESADA, F. (1994): Arqueología

Cordobesa: Fuente-Tójar. Córdoba. QUESADA SANZ, F. (1997): El

armamento ibérico. Estudio tipológico, geográfico, funcional, social y simbólico

de las armas en la Cultura Ibérica (Siglos VI-I a. C.). Monographies

Instrumentum 3, Montagnac. LEIVA

BRIONES, F. (1990): Guía abreviada del

Museo Histórico Municipal de Fuente-Tójar (Córdoba), Fuente-Tójar. Ídem.

(1991): “Una aproximación al ritual funerario ibérico”. Crónica

de Córdoba y sus Pueblos II, pp.

65-78. Ídem. (1996).- “Museo Histórico Municipal de Fuente-Tójar. En Guía

de los Museos Locales de la Provincia de Córdoba, pp. 91-103, Córdoba. Ídem.

(2002): “Fuente-Tójar y su Museo”. En Arte,

Arqueología e Historia, 9, pp. 143-146.

5.

Vid.

Libro Registro de Entrada de Objetos, Tomo

1. del Museo Arqueológico Provincial de Córdoba. Mi agradecimiento a don

Francisco Godoy Delgado por haberme facilitado la consulta en el archivo del M.

A. P. siendo director del mismo.

6.

Vid.: LEIVA

BRIONES, F. (1986): “Desde la Prehistoria a los primeros tiempos de la

Romanización en el Museo Local Egabrense”. La

Opinión, 2.983-84, pp. 10-14. Cabra (Córdoba). Ídem. (

7.

Cfr. Para QUESADA

(1997: 307-308), entre otras finalidades, cuenta que los regatones servían para

ser utilizados cuando la punta de lanza se había perdido; sin embargo, RUIZ

dice que los regatones de las lanzas no son auténticas lanzas, ya que servían

como elemento auxiliar para rematar acciones bélicas y en muchos casos servían

para azuzar al caballo, ya que los jinetes de la Protohistoria sólo utilizaban

una espuela. Vid. RUIZ VÉLEZ, I. (2005): “La panoplia guerrera de la necrópolis

de Villanueva de Teba (Burgos)”. En Gladius,

XXV, pág. 39.

8.

LEIVA BRIONES, F. (1997):

“Presencia material griega en Fuente-Tójar”. En XV

Congreso Nacional de Cronistas Españoles y XXV Reunión Anual de Cronistas

Cordobeses, pág. 299 y lám. 5 de esta publicación.

9.

Iliturgicola

es la ciudad iberorromana situada al Este de la actual villa de Fuente-Tójar.

Hunde sus raíces en el mundo tartésico, de la que es heredera directa. En

superficie son frecuentes los hallazgos de escoriales férricos y de

“cazoletas” y trituradores de minerales.

10.

Todas las armas restauradas en 2000

lo fueron por Daniel Botella Ortega estando contratado por el ayuntamiento de

Fuente-Tójar como técnico.

11.

El material de esta tumba lo

cedimos para su publicación a Vaquerizo. Vid. nota nº 4.

12.

Así lo declaramos al Diario

Córdoba, pág. 15 (19-11-1985) y a El

Egabrense, nº 432, pág. 5, Cabra (25-11-1985). El material cerámico

intervenido consistía en cuatro

urnas cinerarias u ollas, un plato pequeño, una tapadera de urna y dos

escudillas.

13.

Todo el material restaurado en 1994

lo fue en el Museo Histórico Municipal de Priego de Córdoba. Nuestro

agradecimiento a don Rafael Carmona Ávila por su altruista labor.

14.

Vid nota nº 8.

15.

Así lo comunicamos en varias

ocasiones, una de ellas fue al Dr. Vaquerizo. Cfr. Vaquerizo

(1986b:44), op. cit.: “dos fundas de

falcata de hierro con pasadores para la sujeción de una funda interior de cuero

y abrazaderas exteriores para el alojamiento de pequeños cuchillos

afalcatados”. Ello no concuerda con la opinión de Quesada (1997: 107, figura

52), op. cit.: “La vaina, según

Quesada, es en realidad la manilla de un escudo; los pasadores son los clavos

que sujetaban la manilla al alma del escudo y las abrazaderas para los cuchillos

afalcatados son la sujeción de las anillas con que se colgaba el escudo al

cuello”. El hecho de aparecer fragmentados los materiales se debe a la acción

mecánica que sufrió la necrópolis en 1977. En las excavaciones practicadas en

septiembre de ese mismo año se recogió más material perteneciente a este

enterramiento, material que se trasladó al Museo Arqueológico Provincial de Córdoba

y que se corresponde con la tumba nº 2, en la que apareció un vaso ático

(precampaniense) fechado a mediados del s. IV a. C. (Vid. Marcos Pous, A.;

Vicent Zaragoza, A. Mª., 1983, op. cit). Es la copa la que nos sirve

para datar el conjunto que estudiamos.

16.

Parte de este material ya fue publicado. Vid. FERNÁNDEZ

NISTAL, C. y LEIVA BRIONES, F. (1985):

“Aparición de otro ajuar ibero-turdetano en Fuente-Tójar”.

En El Popular, 51.

pp. 8-9. Cabra (Córdoba). LEIVA BRIONES, F. (1997): “Presencia material

griega en Fuente-Tójar”. op. cit. En XV

Congreso Nacional de Cronistas Españoles y XXV Reunión Anual de Cronistas

Cordobeses, pp. 295-310. Córdoba.

17.

Esta falcata fue restaurada

primeramente en los talleres de Almedinilla en 1989/90 por J. M. Tallada Lucena

y J. Martínez Peñarroya. Vid. LEIVA BRIONES, F. (1991): “Una aproximación

al ritual funerario ibérico”. Op. cit.

y nota nº 3, pág. 69.

18.

Ibídem.

NOTAS

PIE DE LÁMINA

1.

Vista parcial de la vitrina número

7: Armas ibéricas.

2.

Necrópolis de La Cabezuela, vista

desde el Sur.

3.

Guerrero ibérico con su panoplia.

Según Narciso Jurado Ávalos.

4.

Necrópolis de los Villarones.

Vista desde el Norte.

LAS

DEMÁS LÁMINAS, TAL Y COMO APARECE EN EL PIE DE LA FOTO CORRESPONDIENTE.

BIBIOGRAFÍA

GENERAL.

ARRIBAS,

A. (1978): Los iberos. Edit. Ayma.

MÁRQUEZ

CRUZ, F. SOLANO (1976): Pueblos Cordobeses

de la A (a) la Z, pp. 212-218.

QUESADA

SANZ, F. (2001): “Rellenando los

mapas: Nuevos conjuntos funerarios ibéricos con armas en la provincia de Córdoba”.

En Antiquitas, 13, pp. Priego de Córdoba.

SIERRA

MONTESINOS, M. (2003): Un lote de

armas procedentes de la necrópolis ibérica de Torremorana (Baena, Córdoba)”.

En Gladius, XXIII, pp.

SIERRA

MONTESINOS, M.; PÉREZ DAZA, F. (2002): “Nuevas aportaciones al estudio del

armamento ibérico en la provincia de Córdoba”. Antiquitas, 14, pp. 21-33.

VAQUERIZO

GIL, D. (1989): “Armas de hierro procedentes de la necrópolis ibérica de

“Los Collados” (Almedinilla, Córdoba)”. En Saguntum,

22, Valencia.

| LEIVA BRIONES, F. (2008a): “Armas ibéricas procedentes de la necrópolis Bastetano-Turdetana de los Villarones (Fuente-Tójar, Córdoba) conservadas en su Museo Histórico Municipal. En Rvta. Arte, Arqueología e Historia, nº 15, pp. 175-190. Córdoba. |

Piense antes de copiar

Que no tiene autorización por parte de los autores o titulares de los derechos de dichas obras.

Usted se está provechándose del esfuerzo ajeno e infringiendo los derechos de Propiedad Intelectual de terceros

Usted puede ser demandado/a, y solicitarle los daños y perjuicios en los que han podido incurrir.

Esta página casi en su totalidad establecer las medidas de protección necesarias para que no sea copiada.

(pacolaboega)

Agradezco a su Autor; D. Fernando Leiva Briones, su gran colaboración, y sus aportaciones con esta página.

Muchas Gracias, y muy agradecido, D. Fernando.